세종대왕은 17개의 자음자와 11개의 모음자를 만들었어요.

자음과 모음을 만드는 기본 원리는 '상형'의 원리입니다.

먼저 세종은 'ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅅ, ㅇ'을 '한글을 만드는 데 기본이 되는 글자'인 '기본자'로 만들었습니다.

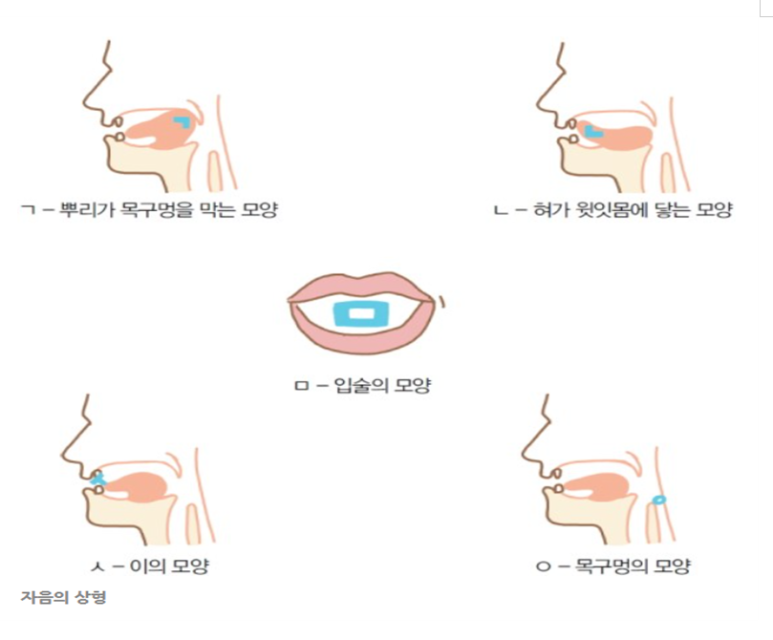

'ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅅ, ㅇ'은 사물의 모양을 본 뜬 '상형의 원리'로 만들어졌는데, 기본자들의 상형이 된 것은 '발음 기관의 모양'입니다.

다음의 그림을 참고하시면 됩니다.

‘ㄱ‘은 혀의 뿌리가 목구멍을 막는 형상으로 어금니 옆에서 소리가 난다고 하여 '어금니소리'라고도 합니다. '그'를 발음해보면, 혀가 뒤로 구부러지면서 목구멍을 막는 것과 같은 느낌을 받을 수 있습니다.

(이 과정은 중학교 2학년 국어로 다루어지는 데, 교과서의 참고서마다 '혀뿌리소리'로 표기가 되어있기도 하고, '어금니소리'로 표기되어 있기도 합니다.)

‘ㄴ‘은 '혀가 윗잇몸에 닿는 모양'을 본떠서 만든 자음으로 '혀 옆에서 소리가 난다'하여 '혀소리'라고 합니다.

'느'를 발음해보면,혀가 윗잇몸을 닿을 것 같은 것이 느껴집니다.

‘ㅁ’는 '입술의 모양을 본 떠 만든 자'로 '므'를 발음해보면, 입술이 붙었다가 떨어지는 것을 느낄 수 있습니다.

ㅅ은 '이의 모양'을 본 떠 만든 자'로 '스'를 발음해보면, 이 사이에서 소리가 나는 것을 느낄 수 있습니다.

ㅇ은 '목청 사이에서 나오는 소리'로 '목구멍'의 모양을 본떠서 만들었다.

세종대왕이 훈민정음 28자를 세상에 반포할 때(1446년, 세종28년), 찍어 낸 판각 원본인 '해례본'의 명시는 다음과 같습니다.

"어금닛소리 글자인 ㄱ은 혀의 안쪽이 목구멍을 닫는 모양을 본떴다."

”혓소리 글자인 ㄴ은 혀끝이 윗잇몸에 붙는 모양을 본떴다.“

”입술소리 글자인 ㅁ은 입의 모양을 본떴다.”

“잇소리 글자인 ㅅ은 이의 모양을 본떴다.“

”목청소리 글자인 ㅇ은 목구멍의 모양을 본떴다.”

이와같은 상형의 원리로 만들어진 기본자 'ㄱ ㄴ ㅁ ㅅ ㅇ'에 획을 더하는 '가획'의 원리에 의해 'ㄱ에서 ㅋ'이 'ㄴ에서 ㄷ, ㅌ'이 'ㅁ에서 ㅂ, ㅍ'이 'ㅅ에서 ㅈ, ㅊ'이 'ㅇ에서 ㆆ과 ㅎ'이 만들어졌습니다.

* 정 리 *

한글의 자음과 모음을 만드는 기본적 원리 : 상형의 원리 : 모양을 본 떠서

기본자 = ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅅ, ㅇ (상형의 원리로 만들어진 자음의 기본자)

가체자 : 기본자 + 획

: ㅋ(ㄱ), ㄷ과ㅌ(ㄴ), ㅂ과ㅍ(ㅁ), ㅈ과ㅊ(ㅅ), ㆆ과ㅎ(ㅇ)

‘ㆆ‘은 ’여린히읗‘ 또는 ’된이응‘이라 불리기도 하는데, ’훈민정음‘의 기본자

’ㅇ’에 획을 하나 더하여 만들어진 글자로 ㆁ[ŋ]과 흐[x]의 중간발음입니다.

‘ㆆ‘은 '성문 파열음'의 발음 방법을 사용하는데, 성대에 힘을 주어 꽉 죄고, 성대를 마치 빵 터트려버리겠다는 느낌으로 많은 공기를 내 보내주는 느낌입니다. 마치 갑작스런 폭력으로 '억 어억'과 같은 비명을 지르는 것이나 배에 힘을 주어 대변을 볼 때, "어흥"과 같은 신음을 내는 소리와 비슷하다고 설명됩니다. 이와 같은 발음법은 실제 의사소통 중에는 사용되지 않아 현재는 소멸됐습니다.

’ㆁ‘은 ’꼭지이응‘, ’옛이응‘이라 부릅니다.

ㆁ이 받침으로 가면 [ŋ] 소리를 냅니다. ’ㅱ, ㅸ, ㅹ, ㆄ’은 ‘믕, 븡, 쁭, 픙’으로 발음됩니다. 이 발음 역시 일상에서 사용할 일이 별로 없기 때문에 현재는소멸됐습니다.

그런데 ㆁ[ŋ]자는 앞서 언급했던 상형의 원리와 가획의 원리이외 다른 원리를 따릅니다. ㆁ와 같은 원리를 따른 자음으로 ‘ㄹ, ㅿ, ㆁ’가 있어요.

이들은 ‘어떤 특정한 모양을 본뜨거나(상형의 원리를 따른 것)‘, ‘획을 더해서 만든 글자(가획의 원리를 따른 것)‘가 아니라, 모양을 달리하여 만든 글자입니다. 모양이 다르다고 ‘다를 이(異)’에 ‘몸 체(體)’자를 써서 ‘이체자(異體字)’ 라합니다.

* 정리 : 이체의 원리 : ㄹ, ㅿ, ㆁ

또 마지막으로 된소리를 나타내는 ‘ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ’등은 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ’를 나란히 두 번씩 썼다고 해서 ‘병서자(竝書字)’라고 합니다.

정리하면, 다음과 같습니다.

|

기본자

|

상형

|

가획자

|

병서자

|

이체자

|

|

|

ㄱ

|

어금니 옆 혀뿌리가 목구멍을 막는 모양

|

|

ㅋ

|

ㄲ

|

ㆁ

|

|

ㄴ

|

혀가 윗잇몸에 닿는 모양

|

ㄷ

|

ㅌ

|

ㄸ

|

ㄹ

|

|

ㅁ

|

입술 모양

|

ㅂ

|

ㅍ

|

ㅃ

|

|

|

ㅅ

|

이 모양

|

ㅈ

|

ㅊ

|

ㅆ, ㅉ

|

ㅿ

|

|

ㅇ

|

목구멍 모양

|

ㆆ

|

ㅎ

|

|

|

'국어문법, 문학 및 비문학' 카테고리의 다른 글

| 구비문학과 기록문학 (0) | 2022.10.22 |

|---|---|

| 겹받침 익히기 - 연음현상 (1) | 2022.10.21 |

| 국어문법 - 2) 모음을 만든 원리 : 중2국어, 고등국어문법에도 나와요 ^^ (1) | 2022.10.12 |

| 국어문법 - 2) 모음을 만든 원리 : 중2국어, 고등국어문법에도 나와요 ^^ (0) | 2022.10.09 |